전북 군산시 소룡동의 한 자동차부품제조 공장에서 발생한 끼임 사고 모습. 기사와 직접적인 연관 없음. 전북소방본부 제공

전북 군산시 소룡동의 한 자동차부품제조 공장에서 발생한 끼임 사고 모습. 기사와 직접적인 연관 없음. 전북소방본부 제공지난 2020년부터 올해 1분기까지 산업 현장에서 목숨을 잃거나 다친 이들은 전북 지역에서만 1만 9천 792명이다.

강태완 씨의 끼임과 전주리싸이클링타운 폭발, 밀폐 공간 사고 등의 사례를 통해 '있어도 지켜지지 않는' 매뉴얼과 '존재 조차 없는' 매뉴얼을 분석했다.

사고발생 위험성 높은 비정형 작업…전문가들 "매뉴얼부터 구축해야"

안전보건계에서는 비정형 작업이 사고 발생 위험이 높다고 보고 위험성 평가 등 안전 매뉴얼에 더 유념할 필요가 있다고 경고한다. 하지만 산업 현장에선 지금·즉시·당장 처리할 '잡무'로 보고 매뉴얼을 만들지 않고 있는 실정이다.

CBS노컷뉴스와 만난 산업 재해 전문가들은 지난해 5월 2일 발생한 전주리싸이클링타운 가스 폭발과 밀폐 공간 사고 사례를 통해 '비정형 작업에 따른 매뉴얼'부터 구축해야 한다고 설명한다.

이지웅 노무사는 "배관 개구부 등을 밀봉하는 금속 부품을 사용해 '조립'한 상태에서 작업을 해야 가스 폭발을 막을 수 있다"면서"작업 전 메탄 가스 측정을 의무화하도록 하는 매뉴얼이 있어야 함에도 사업장 내에서 이 같은 고민 자체가 없었던 것으로 보인다"라고 말했다.

그러면서 "작업을 시작하기 전 근로자들이 위험 요소와 안전 및 각종 사고 대처 방법에 대해 인지하고 있는 지 서로 의논을 하는 절차를 통해 위험 요인을 줄여야 하고 사업주는 사업장에 맞는 매뉴얼을 구축해 작업 전 근로자들에게 공유하는 것이 필요하다"라고 설명했다.

전주리싸이클링타운 폭발 사고 현장. 방폭 구역 팻말이 붙어있다. 김현주 뉴미디어 크리에이터

전주리싸이클링타운 폭발 사고 현장. 방폭 구역 팻말이 붙어있다. 김현주 뉴미디어 크리에이터앞서 전주리싸이클링타운 가스 폭발 사고 전 외국인 근로자들은 배관 세 곳 중 한 곳만 작업한 채 떠났다. 나머지 두 곳에 대한 작업이 필요한 상황에서 리싸이클링타운 운영사 직원들은 해당 업무를 제대로 이해하지 못한 채 투입됐다.

리싸이클링타운 폭발 사고 생존자는 사무 업무로 입사했지만, 교육은 물론 표준화된 지침도 없이 배관 작업에 투입됐다.

그는 CBS노컷뉴스와의 인터뷰에서 "배관을 교체하기 위해 청호스 머리 부분에 쇳덩이를 끼워야 하는 상황이었다"며 "청호스 머리 부분을 녹여야 했고, 이를 위해 토치로 청호스를 녹이다 사고가 발생했다"라고 밝혔다.

김성희 고려대 노동문제연구소 교수는 "비정형 작업의 경우 사업장 내 작업 환경이 달라 관계 당국이 일률적인 매뉴얼을 제공할 수 없지만, 각 사업장이 매뉴얼을 만들도록 하는 지침은 내릴 수 있다"라고 말했다.

그러면서 "비정형 작업에 유형별 위험 요인은 해당 사업주가 누구보다 잘 알고 있기 때문에 기업이 반드시 비정형 작업을 위험성 평가 항목에 포함해야 한다"며 "이처럼 관리 감독의 범위를 넓히는 것이 산업 재해를 예방할 수 있는 첫 걸음이다"라고 말했다.

지난 5월 4일 오전 9시 44분쯤 전주시 팔복동 천일제지 공장에서 발생한 맨홀 질식 사고로 인해 근로자 2명이 심정지 상태로 병원에 이송됐지만, 끝내 사망했다. 전북소방본부 제공

지난 5월 4일 오전 9시 44분쯤 전주시 팔복동 천일제지 공장에서 발생한 맨홀 질식 사고로 인해 근로자 2명이 심정지 상태로 병원에 이송됐지만, 끝내 사망했다. 전북소방본부 제공재해 유형 사각지대 작업… 매뉴얼 구축 더욱 중요

CBS노컷뉴스가 입수한 전체 산업 재해 유형별 현황에 따르면 밀폐공간 질식사고는 발생 빈도는 낮은 반면, 사고대비 사망률은 다른 재해(1% 내외 사고)보다 40배 이상 많았다.

그럼에도 고용노동부 재해 유형엔 별도 항목으로 분류되지 않는 등 전문가들은 이처럼 '보이지 않는' 재해를 수면 위로 끌어올려 매뉴얼을 구축하는 것이 중요하다고 강조한다.

김성희 교수는 "맨홀 등 밀폐 공간 사고가 꾸준히 발생하고 있는 것은 영세 농장에서 주로 벌어지는 일인데, (소규모 농장은)설비를 갖추거나 점검 체계를 가지기 쉽지 않은 구조다"며 "밀폐 공간 사고를 별도 항목으로 분류하는 것을 시작으로 어떤 위험 요인이 있는지 농장 등에 사전 고지할 매뉴얼이 필요하다"라고 말했다.

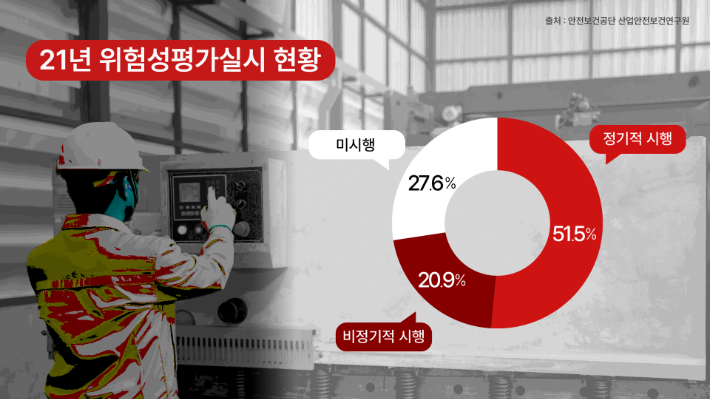

위험성평가 실시 현황. 그래픽=윤보경 인턴

위험성평가 실시 현황. 그래픽=윤보경 인턴현행 밀폐공간 질식사고는 고용노동부가 재해로 분류하는 23개 항목에 포함되지 않고 '화학물질 및 접촉' 항목에 포함돼 있다. 노동 당국은 화학 물질 누출로 인한 사고지만, 비정형적 작업에서 주로 발생하기 때문에 분류가 어렵다는 입장이다.

손정우 한국노동안전보건연구소장은 "위험한 작업이라는 인식을 가진 후 밀폐공간 출입시 사업장 내 허가서를 제출하는 시스템이 도입되도록 해야한다"며 "유해 가스 농도를 확인하고 연락체계는 핸드폰이 아닌 무전기를 지급해야한다"고 말했다.

김성희 교수는 "밀폐공간 질식사고는 화학물질과 연관돼 있을 뿐이지 화학물질을 취급하는 것은 아니다"며 "가장 위험함에도 중대한 분류 항목에서 오히려 빠져 있는 만큼, 집중 관리 항목으로 분류해 내 매뉴얼을 만드는 것이 필요하다"고 강조했다.

비정형 작업에 따른 매뉴얼 구축이 되지 않은 것과 함께 이미 존재하는 매뉴얼이 지켜지지 않는 것 또한 문제다. 지난해 11월 8일 전북 김제시의 특장차 H공장 내 텔레핸들러(고소작업차와 지게차 기능 결합 장비) 끼임 사망사고가 발생했다.

텔레핸들러와 같은 위험성이 높은 기계일수록 허락받지 않은자가 접근하거나 조종할 수 없도록 하는 '접촉방지조치'와 '위험성 평가' 매뉴얼을 충실히 이행했다면, 안타까운 사고를 막을 수 있었다는 것이 전문가들의 설명이다.

군산의 한 안전체험관. 기사와 직접적인 연관 없음. 전북CBS 유튜브 캡처

군산의 한 안전체험관. 기사와 직접적인 연관 없음. 전북CBS 유튜브 캡처박영민 노무사는 "산업안전보건법에 따라 하역 혹은 화물 운반의 작업을 진행하는 장소에는 다른 작업자의 출입을 금지하거나 이동 전용 구획 및 다른 작업자가 안전하게 이동할 수 있는 통로를 표기해야 하는 등 접촉을 방지하도록 조치해야 한다"며 "위 사례 처럼 이를 준수하지 않은 사고가 다수 발생되고 있다"라고 밝혔다.

그러면서 "끼임 사고의 경우 작업지휘자를 중심으로 작업 현장의 사각지대를 명확하게 구분했어야 했다"며 "작업자의 안전을 총괄하는 사업주가 사업장 내 위험요인을 도출하고 그 위험성을 평가한 후 매뉴얼은 작업자에게 숙지시키는 것이 안전보건관리체계 구축의 근본이다"라고 덧붙였다.

꼬리를 물고 있는 산업재해를 줄이기 위해서는 사업장 별 '비정형작업에 따른 매뉴얼 구축'과 '매뉴얼의 이행 여부', '항목 세부 분류를 통한 집중관리' 등 장기적으로 관리 감독의 범위를 확대 강화하는 방안이 절실하다.